평 택 문 화 (平 澤 文 化)

편평할 평(平)에 못이나 습지 등을 일컫는 택(澤)이 붙었다. 지형이 벌판을 이루면서 물길도 여러 곳에 나 있다는 지리적인 특징을 표현한 지명으로 보인다. 실제 이곳은 삼국시대 때 하팔현(河八縣)이라는 이름으로 불렸다는 기록이 전해진다. 그 정확한 가리킴이 무엇인지는 불분명하지만, 물길이 여덟이어서 그랬으리라는 추정이 가능하다. 平(평)이라는 글자의 우선적인 새김은 편평(扁平)함이다. 기울어지지 않았고, 굴곡이 없는 땅이나 사물의 모양이다. 멈춰있는 물의 수면(水面)을 떠올리면 좋다. 평탄(平坦), 평면(平面), 평원(平原), 수평(水平), 지평(地坪) 등이 그런 쓰임새다. 平澤(평택)의 경우나 평양(平壤)의 경우는 같다. 둘 다 벌판이 발달한 곳이라는 점에서 얻은 이름이다. 平壤(평양)은 편평한 땅(壤)이라는 뜻이다.

<지하철 한자 여행 1호선>, 유광종 저, 도서출판 책밭, 2014년 중에서-

편평한 땅에 새로운 이야기를 새기다.

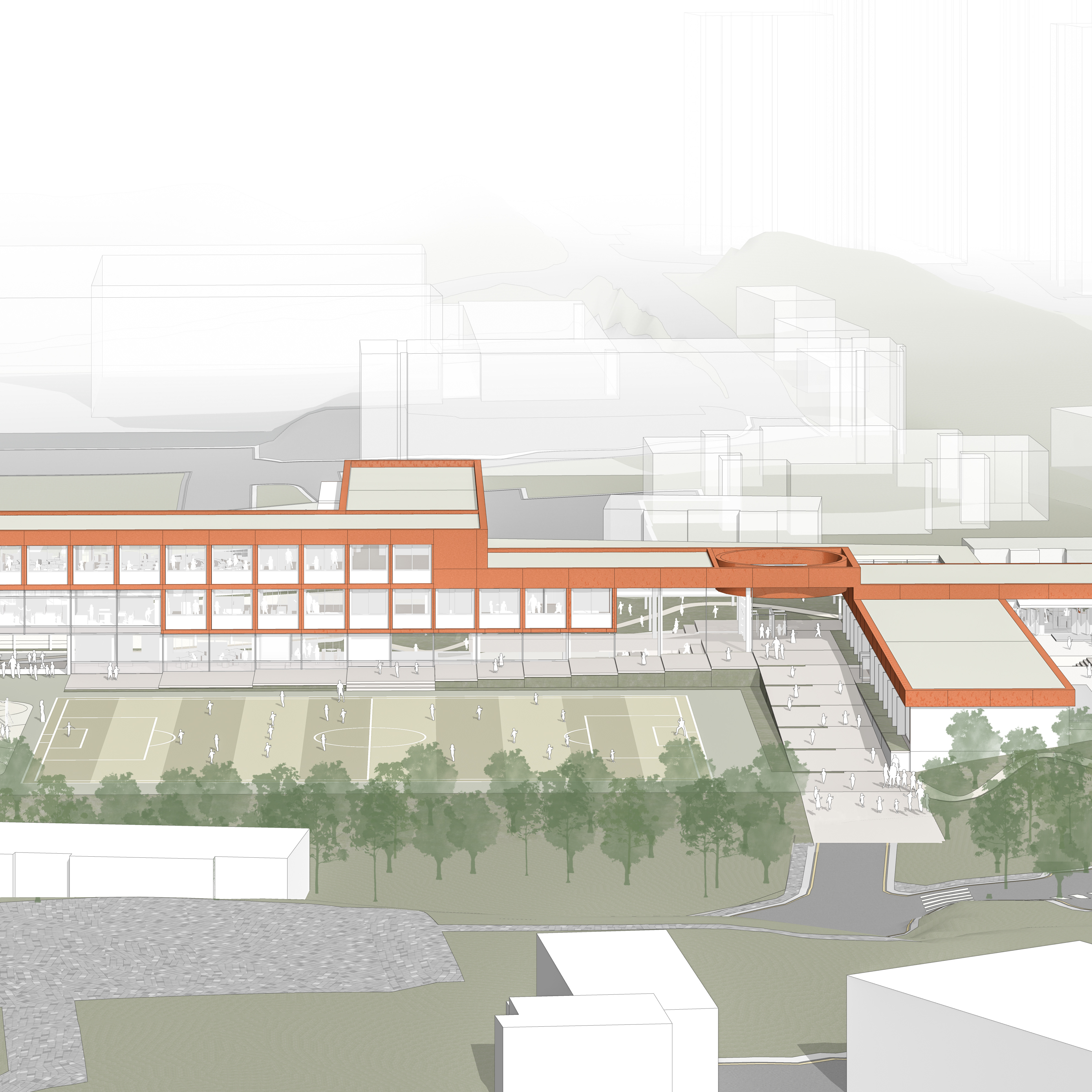

아산만으로 흐르는 안성천을 따라서 평택·안성 평야가 형성되어 있다. 남평택 생활권은 기름진 땅 위에 너른 논 밭과 중첩되어 위치한다. 그리고 평야를 남북으로 가로지르는 1호선(경부선) 평택역은 안성천과 통복천 사이를 잇는다. ‘더 스퀘어’는 평택생활권과 비옥한 평야 사이에 자연과 사람들의 이야기로 앵커를 건다.

아산만으로 흐르는 안성천을 따라서 평택·안성 평야가 형성되어 있다. 남평택 생활권은 기름진 땅 위에 너른 논 밭과 중첩되어 위치한다. 그리고 평야를 남북으로 가로지르는 1호선(경부선) 평택역은 안성천과 통복천 사이를 잇는다. ‘더 스퀘어’는 평택생활권과 비옥한 평야 사이에 자연과 사람들의 이야기로 앵커를 건다.

미래 환경 변화에 대응하는 가변적인 중심 공간

평택역과 차 없는 거리를 잇는 축을 따라 비워진 대공간은 광장의 중심에 위치한다. 평소에는 과거 평택역사 앞, 세개의 못을 모티브로 만들어진 얕은 못이 광장을 채운다. 이 곳을 지나는 사람들을 물을 바라보고, 직접 만지고, 못으로 들어가 놀이를 하면서 광장의 일상을 만들어 나간다. 쓰임에 따라 물이 빠지면, 대규모 콘서트를 비롯해 소규모 지역행사를 유치할 수 있는 도시 축제 장으로 변화하기도 한다. 가변적인 광장을 채우는 사람들과 못은 이 도시를 투영하는 거울이 될 것이다.

평택역과 차 없는 거리를 잇는 축을 따라 비워진 대공간은 광장의 중심에 위치한다. 평소에는 과거 평택역사 앞, 세개의 못을 모티브로 만들어진 얕은 못이 광장을 채운다. 이 곳을 지나는 사람들을 물을 바라보고, 직접 만지고, 못으로 들어가 놀이를 하면서 광장의 일상을 만들어 나간다. 쓰임에 따라 물이 빠지면, 대규모 콘서트를 비롯해 소규모 지역행사를 유치할 수 있는 도시 축제 장으로 변화하기도 한다. 가변적인 광장을 채우는 사람들과 못은 이 도시를 투영하는 거울이 될 것이다.

보행자 중심의 지상 계획

평택역과 연계된 교통기능의 지하화를 통해 더 많은 사람들이 편리하게 모이고, 어린이부터 노약자, 장애인,임산부 모두 안전하게 활동할 수 있는 광장을 조성한다. 교통기능 지하화를 통하여 향후 변화하는 광장의 기능에 유연하게 대응하고, 방문객의 다양한 목적에 맞는 특색있는 공간과 장소를 제공할 수 있는 기반을 마련한다.

평택역과 연계된 교통기능의 지하화를 통해 더 많은 사람들이 편리하게 모이고, 어린이부터 노약자, 장애인,임산부 모두 안전하게 활동할 수 있는 광장을 조성한다. 교통기능 지하화를 통하여 향후 변화하는 광장의 기능에 유연하게 대응하고, 방문객의 다양한 목적에 맞는 특색있는 공간과 장소를 제공할 수 있는 기반을 마련한다.

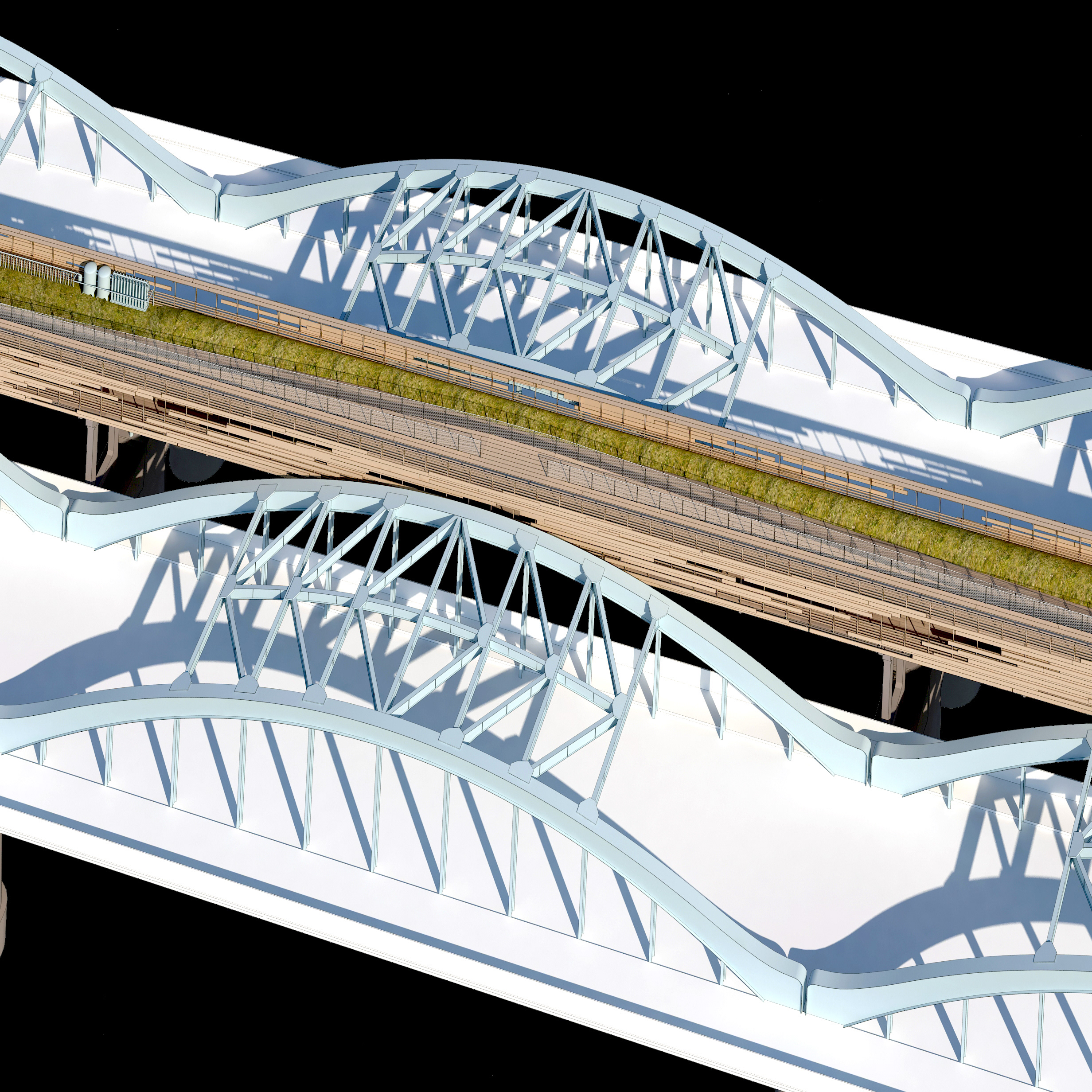

입체적인 지하층 보행 및 합리적인 차량 동선 체계

택시 이용객을 위한 안전한 드랍오프(DROP-OFF)영역을 지하 1층에 제공하며, 택시가 대기할 수 있는 충분한 길이의 차로 선형을 계획한다. 신규 엘레베이터 및 에스컬레이터를 AK플라자 지상층에 위치하는 이동 동선에 각각 인접하게 배치하여, 택시 승하차 장소에서 최단거리로 안전하게 평택역과 연결한다. 인근 지역 주차부족 문제 해결을 위한 일반 주차장을 지하1과 지하2층에 배치하고, 택시동선과 구별된 독립적인 동선체계를 제공하여 보행 안전을 위한 전용 동선을 계획한다.

택시 이용객을 위한 안전한 드랍오프(DROP-OFF)영역을 지하 1층에 제공하며, 택시가 대기할 수 있는 충분한 길이의 차로 선형을 계획한다. 신규 엘레베이터 및 에스컬레이터를 AK플라자 지상층에 위치하는 이동 동선에 각각 인접하게 배치하여, 택시 승하차 장소에서 최단거리로 안전하게 평택역과 연결한다. 인근 지역 주차부족 문제 해결을 위한 일반 주차장을 지하1과 지하2층에 배치하고, 택시동선과 구별된 독립적인 동선체계를 제공하여 보행 안전을 위한 전용 동선을 계획한다.

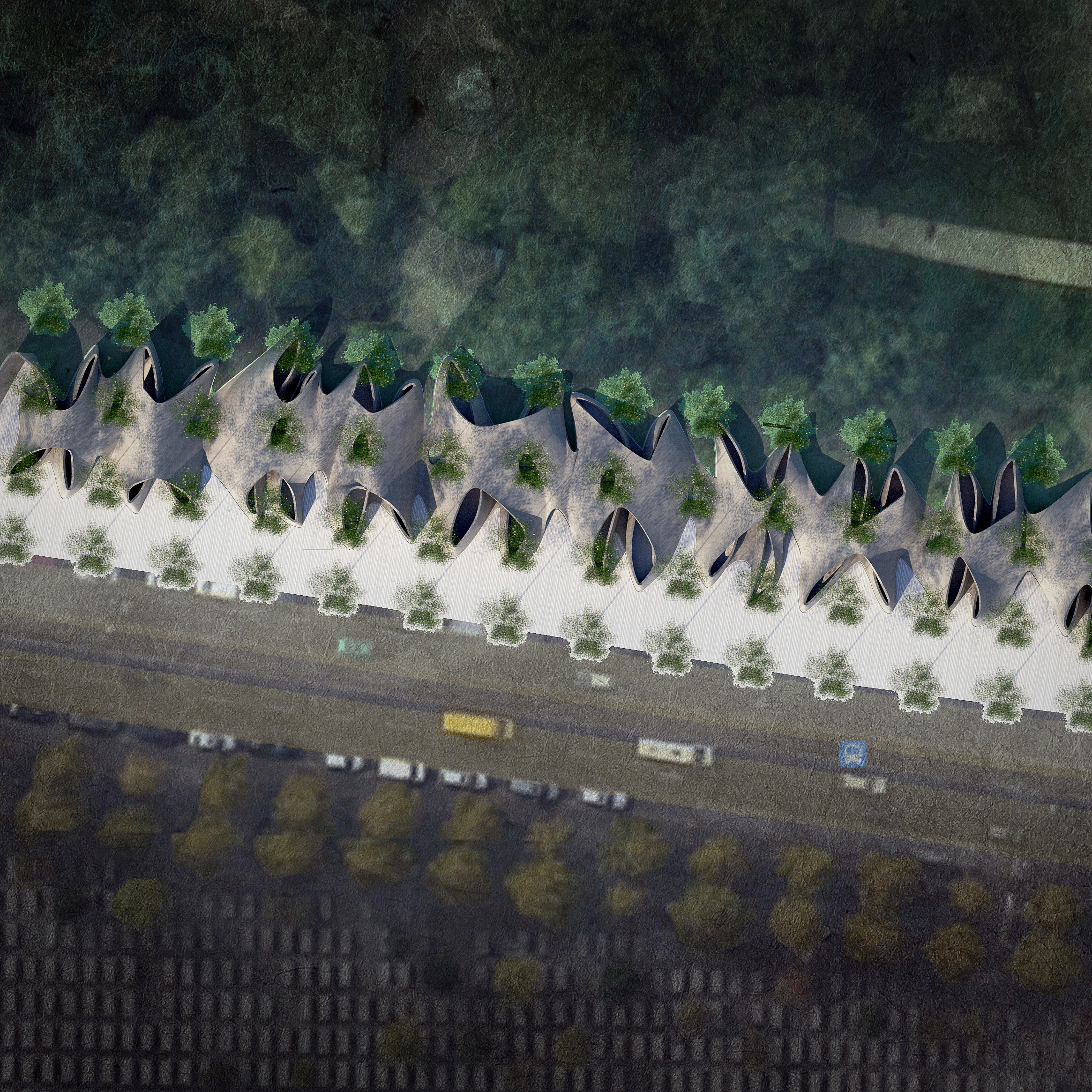

하이테크와 로우테크가 공존하는 친환경적인 문화 발전소 - 미디어 포레스트, 포레스트 가든

비워진 광장 양끝단으로 위치한 문화 프로그램, 주변 상황과 연계하여 광장을 푸르게 채운다. 자연 채광과 환기로 쾌적한 친환경 선큰을 중심으로 이루어진 복합 문화 공간, 미디어 포레스트라고 부른다. 사람의 이동이 가장 활발한 두개의 지점인 평택역 입구와 버스 환승센터를 네개의 거대한 선큰광장을 통해 긴밀하게 연계시킴으로서 광장 내에서 가장 활력있는, 즐겁게 머물고 싶은 장소로 계획한다. 미디어 포레스트의 중심 공간인 계단식 공연장은 시민에게 개방된 문화 창작 플랫폼으로서 공연 및 이벤트, 각종 전시를 수용하며, 전면 스크린을 통해 디지털 컨텐츠를 상영할 수 있는 다목적 멀티미디어 스페이스이다.

비워진 광장 양끝단으로 위치한 문화 프로그램, 주변 상황과 연계하여 광장을 푸르게 채운다. 자연 채광과 환기로 쾌적한 친환경 선큰을 중심으로 이루어진 복합 문화 공간, 미디어 포레스트라고 부른다. 사람의 이동이 가장 활발한 두개의 지점인 평택역 입구와 버스 환승센터를 네개의 거대한 선큰광장을 통해 긴밀하게 연계시킴으로서 광장 내에서 가장 활력있는, 즐겁게 머물고 싶은 장소로 계획한다. 미디어 포레스트의 중심 공간인 계단식 공연장은 시민에게 개방된 문화 창작 플랫폼으로서 공연 및 이벤트, 각종 전시를 수용하며, 전면 스크린을 통해 디지털 컨텐츠를 상영할 수 있는 다목적 멀티미디어 스페이스이다.

자연과 예술을 일상에서 체험하는 도심속의 라운지, 커뮤니티 문화 센터

커뮤니티 문화센터의 시설은 선큰을 중심으로 지하 1층에 배치되며 평택역 광장의 혼잡 및 소음으로부터 해방되는 시민들의 안락한 일상 쉼터를 제공한다. 청년 자기계발 및 전문가와의 상담 장소, 지역 자원을 연계하여 이용의 편리성을 증대할 수 있는 다목적 문화 공간을 포함한 작은도서관은 앵커 프로그램이 된다. 야외 전시 선큰과 예술공방은 예술과 일상의 만남이 자연스럽게 이루어지게하고, 지속가능한 문화 플랫폼의 역할을 하게된다.

커뮤니티 문화센터의 시설은 선큰을 중심으로 지하 1층에 배치되며 평택역 광장의 혼잡 및 소음으로부터 해방되는 시민들의 안락한 일상 쉼터를 제공한다. 청년 자기계발 및 전문가와의 상담 장소, 지역 자원을 연계하여 이용의 편리성을 증대할 수 있는 다목적 문화 공간을 포함한 작은도서관은 앵커 프로그램이 된다. 야외 전시 선큰과 예술공방은 예술과 일상의 만남이 자연스럽게 이루어지게하고, 지속가능한 문화 플랫폼의 역할을 하게된다.

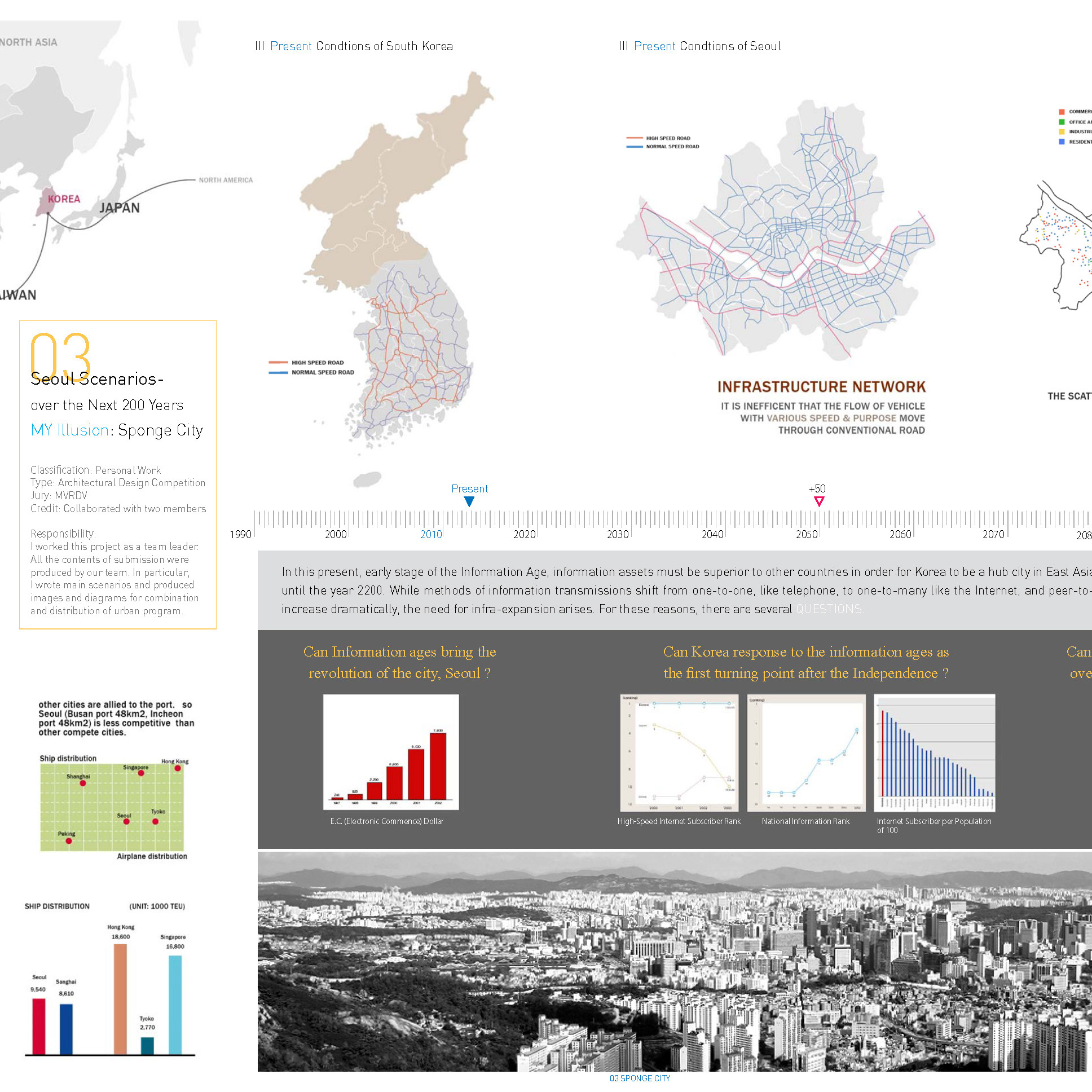

work collaborated with iju kang(landscape), yoonjoo yi, eunil kim